Artikel

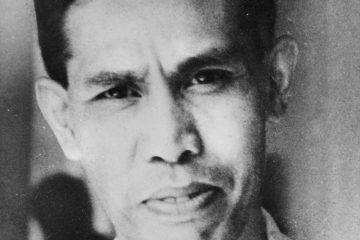

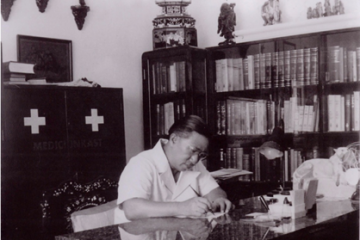

[HISTORY TODAY] Hari Lahir Menteri Kesehatan yang Sederhana dari STOVIA

Tepat hari ini, 118 tahun lalu tokoh Menteri Kesehatan Indonesia ke-3 yaitu Johannes Leimena lahir. Ia lahir di Ambon, 6 Maret 1905. Sejak usia lima tahun, ayahnya meninggal dunia. Ia bersekolah di Ambonsche Burgerschool, tempat Read more…